村上春樹の作品は後期作品から読み始めて、行き来しながら数冊読み、「羊をめぐる冒険」を今回読みました。やっと初期作品の終わりのころに来たのかもしれませんが、それ以後の作品に比べて、みずみずしい若さが感じられる作品で、とても好きになりました。

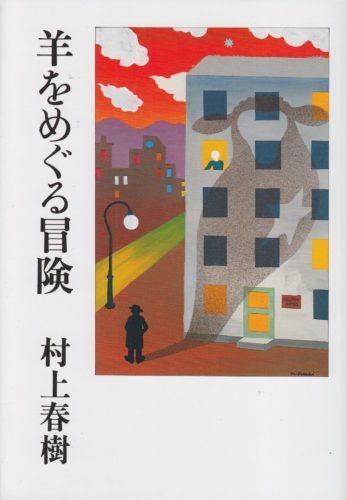

1982年10月発行なので、今から35年以上も過ぎており、野間文学賞を受賞しており、3冊目の長編小説のようです。この3冊が3部作といわれいることから私は読む順序が逆になっているので、初期作品を読んだときに読後感に違いが出てくるかも知れません。

そのようなことを考えながら読んだので、すべての作品を読みたいと思っています。

スポンサーリンク

『羊をめぐる冒険』のあらすじと感想

村上春樹の作品はとても読みやすい作品ですが、いろいろなところに謎のような言葉があり、それを考え始めると深い深い穴に潜っていかなければならないような思いに駆られます。

例えば、ネズミから来た手紙の中に、背景に雲と山があり白樺の牧場の中で羊が数頭草を食べている写真が入っていて、これをできるだけ人目の付くところに持ち出してほしいと書いてありますが、これが物語キーワードになるようです。

「鼠の意図するところが何であれ、これが僕のその後に大きくかかわってくることになります」と書かれています。

『羊をめぐる冒険』のあらすじ

私は友達と翻訳の仕事や広告、雑誌の仕事をしていました。妻とわかれた後、広告の仕事で耳の写真を長いあいだ眺めているうちに、その耳の持ち主に会いたくなって電話をしました。

彼女は耳を出していないときはとても平凡な女性でしたが、耳を出すと誰でも見とれるほどの美しくなるのです。その彼女と付き合い始めたころに、保険会社のPR誌を右翼の大物が抑えたと言い、編集した私に会いたいと連絡が来ました。

その写真は鼠が送ってくれた、山を背景にした白樺と羊の群れの写真を載せた広告でした。

その写真の中にある首に星の形のある一頭の羊が先生と呼ばれている戦争犯罪者で、獄中にいた青年の右翼思想家の中に入り込み、1936年の春に別の人間に生まれ変わったということでした。

その力を得た先生は地下の強大な王国を作り、政界、財界、マスコミ、官僚組織、文化、その他想像もつかないものを取り込んでいたが、その先生が死にかけているということでした。

ゆわゆるその羊が体を抜け出したために死にかけているということのようでした。抜け出した羊が鼠が送ってくれた写真の中に写っていたのです。

その羊を探し出せば、ほしいだけの報酬を出すが、探し出さなかったら会社もおしまいだといわれます。

僕はそれを探しに行くか渋っていましたが、彼女に説得されて、北海道に行くことになり、飼っていた猫を依頼主に預かてもらうことすると、運転手が取りに来てくれ、空港まで送ってくれました。

何しろ、広い北海道で、場所もわからないのですから、探すのは大変です。まずは泊まる場所を決めましたが、電話帳から名前を読み上げて、彼女が「いるかホテル」が良いということから泊まることになったが、とても安いホテルでした。

幾日か観光会社、登山協会、新聞広告まで出したが、徒労に終わりました。支配人の話でこのホテルが以前は北海道緬羊協会の建物だたことがわかり、そこに埃だらかの同じ場所の写真が飾ってあるのを見つけました。その北海道緬羊協会には、支配人の父が館長を勤めていたのです。

息子の支配人から聞いた略歴によると、父親はとびぬけて学業が優秀で、東京帝大を首席で卒業、農林省に入省、本土と満州とモンゴルにおける緬羊増産計画の大綱をまとめ、満州に渡った年の1935年の夏に羊が入ったが、1936年に逃げ出してしまったという経験の持ち主でした。

その後、役所をやめ、北海道に渡って羊飼いになったということです。その写真の場所は彼が羊を飼っていた場所で、戦後米軍に接収され、返還されたときにに、ある金持ちに牧場付きの別荘地として売ったということでした。

のちにわかることですが、その場所を買ったのは鼠の父親で、羊が入ったために成功を収めて羊が抜けた後に死に向かっている先生といわれる謎の人のようでした。彼女の勘で泊まっていた「いるかホテル」ですべてのことが分かることになったのです。

抜け出した羊について、42年間調べていた羊博士もやっとその居場所が分かったことになります。それを知っていたのは鼠であり鼠は僕にそれを伝えてきたことになります。

「帰り際にあの羊にはこれ以上かかわらないほうが良いと私は思う。あの羊に関わって幸福になれた人間は誰もいない。なぜなら羊の存在の前では一個の人間の価値観など何も持たないからだ。」と羊博士は教えてくれました。

思いがけず鼠の送ってくれた牧場がわかり、そこにいるはずの羊が探せるのではないかと思うところまでこぎつけたが僕と彼女は、羊博士に教ええもらった場所に行くために雪が降ってもよいような登山の準備をして、次の日に明治13年の初夏に開墾された一二滝町へと向かいました。

役場の畜産課で緬羊牧場について聞くと空き家同然になっている牧場を借りて管理している町営の緬羊飼育場に電話をかけてくれたので、会いに行くことにしました。

そこで、鼠らしい人が生活していることをききだし、変わった羊はその牧場の羊ではないし見たこともないと言われました。

管理人との交渉はお金を払ったことでスムーズに運び、次の日の8時に旅館まで迎えに来てくれ、ジープで行けるところまで載せていってくれました。鼠には電話をしてくれたようだが、出ないということでした。

ジープを降りた後、彼女と二人で歩いていくと、写真のような牧場と山が見えました。しばらく歩いて玄関までつき戸をたたいたが返事がないので、管理人に教えてもらったように郵便受けの底から鍵を取り出して、鍵を開けて家に入りましたが、誰もいないようでした。

部屋を一つ一つ確かめて、コーヒーを飲み、夕食の支度をしておくといった顔所は、寝ている間にいなくなてしまいました。靴もザックも、書置きもなく。シチューの鍋だけが温みを残してガス台の上にのっていました。

全く一人になった山小屋で、鼠が使っていなかった部屋に寝具を整えて寝ることになりました。

次の日に羊男が訪ねてきました。彼女を返したのは自分であるといいました。彼女は帰りたがっていた。あんたは自分のことしか考えないから、彼女はかなり混乱していたという。あんたは自分のことしか考えないからもう2度と彼女には会えないと言われます。

その後、1週間誰も訪ねてきませんでした。ランニングをしたり、レコードを聴いて過ごしたが、これほど独りぼっちなったことはなかったような気がしました。

いつもと同じ日が続いた後に僕は羊男が消えたあたりの林に入っていき迷いそうにななりながらも、羊男とは会うことができたが、鼠のことも羊のことも聞き出すこともできませんでした。

知っているようなのですが羊男は答えてくれないのです。ただ山を歩くときは鈴をつけたほうが良いということだけは教えてくれました。

その後、間近に読んだらしい本を探すと白い紙が挟んであり、そこには羊つきの先生の名前が書いてあり、本籍、北海道・・・群十二滝町とありました。

黒服の秘書は何もかも知っているのだ。そのうえで僕をこの場所に送り込んだのだ。何もかも放り出して、今すぐにでも山を下りてしまいたかった。しかしそうするには僕は深入りしすぎていたと思いました。

10日目の朝、何もかも忘れることにして、家の掃除をすることにしました。掃除機をかけ、床を拭き、ワックスをかけると部屋全体が輝くように見えました。

夕方になり、階段の上り口にある鏡がひどく汚れていることに気づき雑巾とガラス磨きでスプレイで磨きました。鼠がどうしてこの鏡だけ汚れるままにしていたのかわからなかったが、磨き終えた後は傷もなく頭の先から足の先まできちんと像が映りました。

12日目に羊男がやってきました。伝言を伝えられなかったといいに来たのだった。その夜、居間には羊男がいたが、先日磨いた鏡には映っていませんでした。羊男が、鼠だということがはっきりわかりました。

その時、羊男に夜の10時に来ると約束したが、鼠は9時に来ました。鼠は暗闇の中の僕の背後にいて、ビールを飲みながら今起こっていることを話し始めました。

父親がこの土地を買ったのは1953年で、その時鼠は5歳だった。60年代の半ばごろからはいろいろあったし鼠も家族とうまくいかなくなったこともあったという。

1967年には1人できて、1ヶ月を過ごして気に入ったが、父親の家だし、父親には世話になりたくなかったという。だから、ここには来ないつもりだったが「いるかホテルで」、ここ写真を見た時、どうしても見ておきたくなったのだという。

そして、そこで羊博士の背中に星のしるしのある羊の付いた夢の中の話を聞き、おびき寄せられるようにここにやってきてしまったといいます。

「そして、その羊に会い、鼠の体に羊が入ってしまったが、羊がぐっすり寝込むのを待ってから、台所の梁にロープを結んで首を吊ったんだ」「もう少し遅かったら羊は完全に俺を支配していただろうから。最後のチャンスだったのだと言います。

俺はきちんとした俺自身として君に会いたかったんだ。俺自身の記憶と俺自身の弱さを持った俺自身としてね。君に暗号のような写真を送ったのもそのせいなんだ。もし偶然が君をこの土地に導いてくれるとしたら、俺は最後に救われるだろうってね。

「それで、救われたのかい?」

「救われたよ」と鼠は静かに言った。

「それでも、俺は叩きのめされたよ。どうしようもないくらいね。それを言葉で説明することはできない。それはちょうど、あらゆるものを吞み込むるつぼなんだ。気が遠くなるほど美しく、そしておぞましいくらい邪悪なんだ。そこに体を埋めれば、すべて消える。意識も価値観も感情も苦痛も、みんな消える。宇宙の一点に凡る生命根源が出現した時のダイナミズムに近いものだよ」

「でも君はそれを拒否したたんだね?

「そうだよ。僕の体と一緒にすべて葬られたんだ。あと一つだけ作業をすれば、永遠に葬られる」

羊は先生が死んだ後に鼠を利用して権力機構を引き継ぎ、完全なアナーキーな観念の大国をを作り、そこではあらゆる対立が一体化しその中心に俺と羊がいるという。

鼠は「俺の弱さが好きなんだ。苦しさやつらさも好きだ。夏の光や風の匂いやセミの声や、そんなものが好きなんだ。どうしようもなく好きなんだ」という。

次の日、9時に時計を合わせ、緑のコードと赤のコードをつなぎ合わせ、山をおりてきて一息つくとジープが止まていて黒服の秘書が待っていました。

何もかもわかっていて、僕にやらせたとのことでした。羊が付くと一時的に自失状態になるから、その精神的な穴倉から彼を引っ張り出してほしかったということで、それをするには白紙の状態でなければいけなかったとのことでした。お礼の小切手をもらったが、それはポケットにねじ込んでおきました。

ジープで送ってもらい、駅について12時の列車に乗ると走り始めてすぐに爆発音が聞こえ、円錐形の山から白煙が立ち上るのが見えました。

「いるかホテル」に戻ると羊博士が「何もかも終わったんだな」と言った。「僕はいろいろなものを失いました」というと「君はまだ生き始めたばかりじゃないか」といわれました」

部屋を出る時、羊博士は声を殺して泣いていました。僕は彼の失った時間を奪い去ってしまったのだと思いました。そしてそれが正しいことなのかどうか、最後まで分かりませんでした。

翌日は飛行機で羽田に行き、乗り継いでジェイのところに行き、小切手をあげ、僕と鼠を共同経営者にしてほしいといたのみました。

店を出て、河口まで歩き、砂浜に腰を下ろして、2時間泣きました。こんなに泣いたのは生まれて初めてでした。

『羊をめぐる冒険』の感想

妻と離婚した僕が、耳のモデルである彼女と出会います。彼女は耳を出さないほうが多いのですが、耳を出すと誰もが見問えるほどの美しさを持った女性になり、鋭い感がはたらくようになります。

僕の巡りにいる、鼠、ジェイ、などの人物像は淡く、僕の分身のように感じられるのは、「弱さ」を抱えた人間であることによるのかもしれないと感じ、読者である私の弱さをそこに見ることができるからかもしれません。

羊つきになって強くなった親を鼠が嫌いながらも、羊を求めておびき寄せられるように牧場に来て、羊を飲み込んでしまったのも弱さであるといいます。

「人はみな弱い」と僕が言うが、鼠は「人間は誰でも弱さを持っているが、「本当の弱さというのは本当の強さと同じくらいまれななものなのだ。絶え間なく暗闇にひきずりこまれていく弱さというものを君は知らないんだ。そしてそういうものが実際に世の中に存在するのさ。何もかも一般論で片づけることはできない」

「結局のところ、俺が羊の影から逃れ切れなかったのもその弱さのせいなんだよ。俺自身にもどうにもならなかったんだ。」

羊博士が、羊つきをチンギス・カンのような人物について話すように、羊つきになった人間の経験を鼠は少し話したが、鼠は弱さが好きだったために自殺することになるのです。

人間の強さと弱さは表裏一帯のように人間が持っているものなのかもしれません。村上春樹の作品が、多くの人を引き付けるのはそのような人間が持っている奥深さを書いているためなのだろうと思いました。