平野啓一郎の作品は最新作の「ある男」を読み、芥川賞を受賞した「日蝕」を読み返した程度ですが、その2冊に比べて葬送はかなりの長編です。

あらすじを読むという小説ではなく、ずっしりと重い言葉が全体を通じてちりばめられており、読み通すためには読み手もその哲学的ともいえる言葉を漏らさずに読み進むことを強いられることになります。

多分若いころに挫折した海外文学に次ぐくらいの時間を要したのではないかと思います。

スポンサーリンク

『葬送』の読書感想

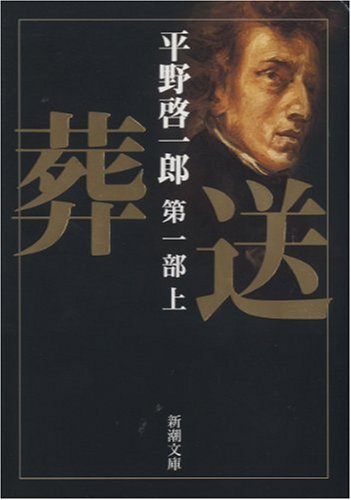

私は新潮文庫で読みましたが、第一部が上下、第2部上下4冊という長編です。

ロマン主義の全盛期の19世紀のパリ社交界で天才音楽家として活躍したショパンの晩年である1846年11月12日~ショパンが亡くなった1949年末までの3年間のショパンと近代絵画を確立したドラクロワとの交流を主な軸として、彼らの周りの社交界の人たちを詳細に描いています。

葬送第1部

ショパンの壮大な葬儀の様子から書き起こされ、ショパンがパリの上流階級の人たちにいかに愛されていたかが感じられます。

芸術に疎い私もショパンの繊細な曲は愛してやみませんが、その繊細な曲のように繊細で深い愛情の持ち主であったショパンは多くの人に愛されていたようです。

作者、平野啓一郎氏は気の遠くなるような文献を読み込み、残されている手紙などからショパンや画家ドラクロワの心理を人間としての深い悲しみと悩みを掘り下げています。

その哲学的な思想は読み飛ばすことのできない珠玉な文章であり、何度も立ち止まってしまい、なかなか読み進むことができませんでした。

当時は離婚禁止になっていたが、夫と別居していたサンド夫人の愛人となり、その息子モーリス、娘のソランジュ、養女のオーギュステューヌとの生活が書かれているが、母親のサンド夫人とうまくいったいないソランジュとは悩みを打ち明けらえるような存在になっていました。

ショパンと深く交流をしていた、近代絵画を擁立したドラクロワの絵画に対する思いと取り巻く友人たちは交互に描かれていて同時進行していき、天才音楽家と天才画家の芸術に対する深い思いを哲学的に書かれていることに感動を覚えます。

葬送第1部の下あたりから、情景が大きく動き小説としての面白みが増してきました。

母親のサンド夫人とうまくいかないソランジュが、あまり評判の良くない彫刻家のクレザンジェに求婚されて結婚することになったが、ショパンはドロクロワとともに浪費家であり、借金を抱えているようであまり評判の良くないクレザンジュとの結婚は賛成できないものでした。

しかし、サンド夫人が認め、妊娠までしていることで早急に結婚式を挙げ、パリに戻ったクレザンジュには借金取りが押しかけ、ソランジュはいたたまれない状況でした。

借金取りから逃れるようにノアンに行ったが、悪阻のためにソランジュはイライラし、兄の友人とクレザンジュ、母のサンド夫人までを巻き込んだ喧嘩に発展して、クレザンジュはサンド夫人を殴ってしまい、兄のモーリスが拳銃まで持ち出す争いになった時、サンド夫人はクレザンジュとソランジュを別れさせようと思ったが、二人は荷物をまとめて出て行ってしまいました。

頼る人がいないソランジュはショパンにパリに行く馬車を貸してくれるように手紙を書き、それを受け取ったショパンはサンド夫人に手紙を書いた後で馬車を送ったが、それがサンド夫人の逆鱗に触れて、二人の関係は終わりを告げることになります。

そんなことを相談されていた、ドロクロワは国会議員図書室の天井画を書き上げていました。芸術と思想、哲学などを織り交ぜた壮大な歴史小説は、それが人間の愛憎を織り交ぜて深く考えさせられる歴史小説になっています。

スポンサーリンク

葬送 第2部

1948年2月、愛人であるサンド夫人との離別に悩んでいるショパンが演奏会によって一時でも忘れることができるのではないかと宮廷の音楽監督であるペルテュイたちが説得して開催されることになりました。演奏会嫌いのショパンが6年ぶりの演奏会を開くことになり、演奏会場に入ることのできる人は限られ、ショパン自身が点検を経なければならず、ショパンの見知らね人は切符を手にすることもできないありさまでした。

その演奏会が、大好評を博した1週間後、フランスの2月革命が勃発し、民衆が怒涛するパリでは、首相の解任や王の退位を実現して、共和国を生み出しました。

移動もままならないパリから、ロンドンに移動する芸術家の後を追うように、ショパンはスターリング嬢の誘いによってロンドンに行き、好まぬ演奏会を幾たびもすることになり、スコットランドでは、スターリング嬢の知人や親戚に紹介され体調は悪化してしまいます。

官展は不安が続く中予定通り行われ、ドラクロワは予定通り6点を出品することができたが、気が抜けたように創作に対する熱が冷めてしまい、空虚感に襲われてしまっている間に社会は大きく変わり、友人たちもそれぞれが変わっていく中、ある画家の評伝の執筆にとりかかります。

体調を崩して、英国から戻ったショパンはコレラの大流行を避け郊外に移ったが、喀血を繰り返し起き上がることもままならない状態になってしまいました。

そのような状態のショパンを見舞うドラクロワとかわす芸術論は深く、体調の良くないショパンにとってはこの上ない慰めになり、話の途中で喀血をしながらも話し続けたいようでした。

しかし、病気は快方に向かうことなく悪化を極め、多くの見舞客が集まりますが死期を悟ったショパンは故郷のポーランドに思いを寄せるようになり、ポーランド在住の姉イェンゼイェイェヴィチョヴァ夫人に手紙を書き、最後を看取ってもらえることになりました。

多くの見舞客が出入りしていたが、最後を悟ったショパンは集まった人々に限りない優しい言葉を残し亡き人になりました。

ドラクロワはパリを離れて最後に会うことができませんでしたが、ショパンを失った悲しみは深く、自らも傷つき葬儀に出席するのでした。