私は同著者の作品を続けて読むことは若いころはもっと多かったように思うが、現在はかなり根気がなくなり、それほどの頻度で読み進むことができなくなっています。それでも気になる作者の作品は数冊は読んでいます。

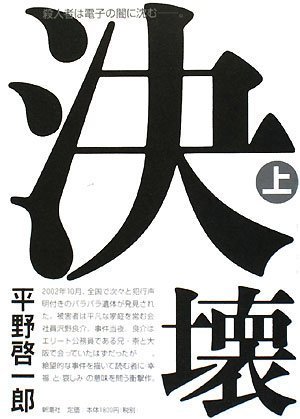

平野啓一郎氏の作品は、前回「葬送」をかなり時間をかけて読みましたが、「決壊」はそれほどの長編でもなかったためか、外の用事の合間に読み始めたのですが、かなり短時間で読み終えたのは、途中で止めることができなかったからです。

2002年から始まる小説は、私がホームページを開いて、掲示板でいろいろな方と交流していた時期と重なります。

ネットは世界を駆け巡るようになり、ネットを通じた事件も後を絶たなくなった現在はより複雑化して、選んで利用しないと息苦しくなることもあります。

スポンサーリンク

『決壊』のあらすじと読後感

親子でも、兄弟でも、夫婦でもわかりえない個人として日々を生きている私たちの生をどのように理解したら良いのだろうかと、息苦しい思いで読み始めることになりました。

誰でも、両親、結婚していれば、夫や妻、子供というかけがえのない人の中で生活していますが、それらの人を本当に理解しているかかという問題を最初に突き付けられます。

また、この小説は、自分でもそれぞれの立場の人と会うときは違った顔であっていることから、総合的に見てこの人はどのような人だと決められないという複雑さを提起しています。これを分人主義とと呼ぶようです。ゆわゆるこの小説はそれをテーマに書いています。

そのような人間の複雑さを私たちの前に提起しているために、自分のことも考えさせられ息苦しくなりました。

『決壊』あらすじ

サラリーマン沢野良介、佳枝夫妻は3歳になる良太とともにお盆休みをふるさとの小倉に向かいます。そこで兄の崇と会うのですが、父と母はあまりうまくいっていず、父はほとんど寝室のベッドの上で過ごしていることを思いやって兄の崇が、うつ病ではないかと病院に連れていき、薬を飲み始めます。

崇は子供のころかとても優秀で、なんでもでき、東大に行ったのだが、何を考えているのかわからない子だったと母からきかされた良太は、兄といつも比べられていたが、尊敬していたというようなことを話します。

しかし国会図書館に勤めている崇は独身で、容貌にも恵まれ、いろいろな女性と付き合っているようだが、それぞれの女性に優しいし、職場でも同じようで、子供のころから何を考えているのかわからないような性格のようです。

話は一転して、中学2年生の北沢友哉という少年が体育の授業中に教室に入り、付き合っていた女生徒と一緒に写っているきわどい写真を見つけ、自分のパソコンに送信してします。

友達から浮いているような北沢友哉は清掃の時間にボールを投げらられたことから、熊手でそれを投げた生徒を傷つけ、母親が呼ばれますが母親も先生たちからよく思われていないようです。

2階に上がった友哉は、教室から送った写真をポルノサイトに張り付け、写人の安由美に送信したが返事は気前でした。その後《孤独な殺人者の夢想》というホームページを開きます。

それをきっかけに、友哉と安由美は学校に行かなくなり、先生が訪ねてきても理由がわかりませんでした。友哉は安由美の家を訪ねても会うことができないまま、帰ったがそれが安由美と付き会っていた純也にわかってしまいひどい暴力を受けることになってしまいました。

その後、「悪魔」からのメールをもらい、梅田に行き、そこで悪魔を名乗る男とカラオケボックスに入り、殺人についての手ほどきを受けることになります。

外目とは違って良助夫婦もあまりうまくいていないようでした。妻の佳枝はある日偶然に開いた良介のパソコンのホームページを見てしまい、いろいろな悩みが書かれているのを見つけて偽名で掲示板に書き込みをしていたが、悩んだ挙句、崇に相談したのでした。

彼女は〈すう〉という夫のニックネームの掲示板に〈AI〉というんニックネームで書き込んでいたが、崇に相談してから、〈666〉という方が訪れるようになっていました。それが崇であると佳枝は思いこんでしまったようです。

父親の病気のことで崇に母親から何度も電話がありましたが、留守電になっていたことから、良助にも電話があり、京都で会うことにしていました。

崇はその後、付き合っていた千津と別れるつもりの京都旅行に行くことにしていて、その前に父親について相談するために良介と会っていたのです。

良助と会った後に千津と泊まっていた近くの三条大橋で人間の遺体のようなものが発見されたということでニュースは大きく報道していました。

それが良介であることがわかり、最後に会ったのが佳枝の話から崇であったこと、「666」が崇だと思っていたことで、崇が疑われることになり、葬儀が終わってから数日間、取り調べをされたが、絶対していないといっているにも関わらず、疑いは晴れず、別件逮捕をされてしまいます。

刑事は良介と会っていた時に口論をしていたこと、ホームページに書き込みをしていた「666」という人が崇ではないかと佳枝が言ったことから、犯人として決めつけており、「していない」といくら言ったところで取り合ってくれず、いつまでも追及してきます。

弁護士にはなにも言わないようにと言われているが、いつまでも犯人の証拠が挙がらないこと、次々と起きる殺人事件の悲哀者は複数のぼり、その主犯格だと決めつけられていたようです。

そのような様子を、聞いている、母の和子も、佳枝もそうなのだろうかと疑い始めていくのが読んでいて耐えられない思いでした。人間とはそのように信じきれないものだということに読者としてもとてもつらい思いに襲われました。

私自身にしても、どこまで人を信じられるかと言われたら、自信がないのが現実です。ましてやそのような状態に置かれた人間が、自分さえも信じることができずに自供してしまうということはよく聞くことです。

そのつらさを、厚生省事務次官の村木厚子氏も書いていますし、松本サリン事件で犯人にされかけた、河野義行さんの講演会を聞いて思ったことです。

刑事は犯人と決めたときにはどのような手段をとっても、自白に追い込もうとするようで、何をいっても無駄だと言っていました。冤罪は犯人が見つからない限りは逃れようがないのだろうと感じてしまいます。

少年が安由美を殺し、自首し、クリスマスイブの夕方真犯人は台場で、多くの人を巻き添てしまいました。渋谷のほうにも爆弾が仕掛けられていて被害者を出してしまいました。

犯人は篠原勇治で不遇な生い立ちから、”共滅主義”と呼ばれている思想を持っている彼が、生まれ育った背景は、「悪魔」的な誘惑を秘めていたといいます。

冷静だといわれている崇にしたところで、良介が殺された、父が自殺し、母までが崇に距離を置くようになったことはこの世にいる場所がなくなってしまったのだろうか。

それまで、苦しみながら読んできて、結末で崇が列車に飛び込んでしところで、耐えられなくなって涙が零れました。

冷静に人間を描く、平野啓一郎の分身のような崇の心は私に強く刺さりました。

スポンサーリンク

『決壊』の読後感

この小説は、被害者と加害者という点からも掘り下げられていて、崇は被害者の立場であるにも関わらず、加害者をも理解するというようなことを言っていますが、それについては私の中では整理ができないままです。

毎日のように殺人事件が取り上げられている現在において、深く考えさせられます。それは家族であったり、友人であったり、取りすがりの見知らぬ人であったりと様々なのですが、人を殺してしまうという心の闇を私たちはどのように受け止めたらよいのでしょうか。

ドストエフスキーの罪と罰を意識して書いたといわれるようですが、聖書にも人を殺す場面が多く出てくるように、人間にとって宿命的なものなのでしょうか。

人間は生まれたときから、様々な十字架を負って生きていかなければならないのでしょうが、殺人ということについては、被害者も、加害者も決して救われることのできない十字架を負って生きなければならないという不遇を考えさせられました。

家族が殺されたという悲しみは、家族破壊に至りますし、残された人が堰を切るように雪崩れていくこの小説は『決壊』そのもののように感じました。

この小説は、読んでいる最中も、読後も私の胸に重りのようなものを植え付けましたが、たぶん忘れることのできない作品として残るのだろうと思っています。