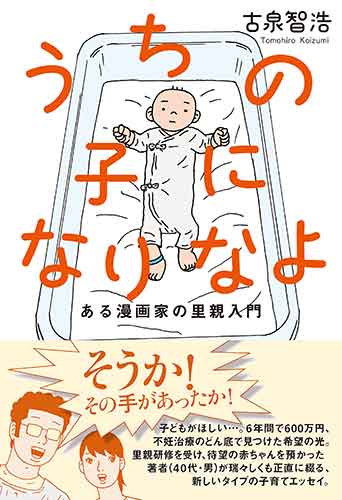

『うちの子になりなよ』ある漫画家の里親入門 古泉智浩著

この本は6年間の不妊治療で600万円を支払い、ずたずたになった心の中で「どしても子供を育てたい」という思いで里親という選択をして、授かった赤ちゃんの日々の成長の喜びと悩みをマンガ家である古泉智浩さんが漫画を交えて淡々と書いています。

子育てをしたことがある方ならだれもが通るような日々の出来事を描いていますが、子育てはとっても楽しい反面、とっても大変なものです。

ずっと昔、子育てをしたことがある私には、ここに書いてある情景はすべて蘇ってくるようなことばかりです。

違っているのは私は自分が産んだ子供であることと、誰にも返さなくて良いということ、後で子供に本当のことを言う必要がないことだけです。

その分、大きくなった時の心配や反抗期の心配などその当時は全く考えてみたこともないことでした。

里親になるということ

筆者は里親会の集まりに出ているので、思春期の里親の悩みを聞く機会も多く「口をきいてくれない」「洋服が派手になて来た」などの悩みを聞く機会が多く将来のことを考えざるを得ないようです。

筆者は将来は養子縁組を望んでいるようですが、私には自分の子供と養子の差がどのくらいあるのかは、わかっていません。

血のつながりのある親子でも思春期は大変ですし、親と子供の関係は血のつながりだけでは解決できない性格の差などからくるものもあり、どんな時でも親と子は別人格だと考えた時に、血のつながりがどれほど大きな割合を占めるのかは難しいと思います。

自分の子供を育ててわかったことは、子供を成人させるまでが親の役目であるということぐらいです。

親の持ち物でない子供は、巣立てば自分のことで精いっぱいのことが多いので、世の中という海に出て行った子供を親は渚で見守るよりほかはないと思っています。

そう思えば、育てる楽しみを与えてくれた子供に感謝するのがすべてで、親は育てる楽しみを味わう事が出来ることで満足しなければならないと思うと、それが自分が産んだ子であれ、養子であれそれほどの違いはないような気がしてきます。

確かに思春期の子供は厄介でしたが、赤ちゃんは大変であっても喜びの方を余計に味わうことが出来たように思いいます。

私も一人っ子を育てましたので、成長が早くあっという間に巣立って行ってしまいました。

そのような時期に里子を育てたいという気持ちを持ったことは1度や2度ではありませんでしたが、我が子とよその子を分け隔てなく育てることはできないだろうとの思いで断念してきました。

今でも育てたい気持ちはありますが、年齢的にも体力的にも無理になっていますが、事情があって育てる人のいない子供を家庭の中で育てるということはとても大切なことだと思っています。

筆者も兄弟をつくってあげたいと願っているようですので、とても素晴らしいことだと思っています。

晩婚化に伴い、ストレスの多い不妊治療を受けている方が多いようですが、そんな方の1つの選択肢になればとこの本を読んで思いました。

30歳前に子供を産むことのできる政策を望みたい

男女雇用機会均等法の制定により、仕事が忙しく結婚が遅くなっていく社会の中で、子供を欲しいと思った時には卵子の老化によって子供が出来にくくなっている現状があります。

その結果、辛い不妊治療を受ける方が増えていきますが、思うような結果が出ない方がたくさんいるようです。

作者もそんな一人で、6年間の不妊治療に600万円を使ったといいますが、結果は得られず不妊治療の最後のころは子供が欲しくて欲しくて仕方がなくなって里親への気持ちが強くなり、里親の登録をして研修を受けて赤ちゃんを育てることが出来るようになったのです。

その子育ての喜びと大変さが書いてあるのが本書ですが、そこには血のつながりのなさは感じられません。

帯に「子供がほしい」と考えている人にぜひ知ってほしいです。

0歳の赤ちゃんを預かるという幸運に恵まれた、里親1年生の体験談です。

この本の帯に書いています。