著者の日野原重明先生は1911年生まれで現在104歳になりますが、中公新書の「初めに」に1983年2月と書いてありますので、今から33年前、筆者が70歳前後に書いたもののようです。

書いたのは30数年前ですが、著者が内科医として45年間に主治医として世話をして、亡くなった方は600人をこえるという事ですが、その中から死を通して人間の生き方を教えられ、命の尊厳を印象付けられた18人の方と、作者の父母、著者に医師の道を教えてくれたというW・オスラー博士、聖路加国際病院の創立者、R・B・トイスラー院長のそれぞれの生き方と死を書いています。

スポンサーリンク

死をどう生きたかを内科医である、先生が書かれているこの本は私たちも学ぶことが多い

医師として初めて死と対決した16歳の女工の少女(結核性肋膜炎と診断された)のことが最初に出てきます。

医師という職業は避けることのできない死と対峙しなければならない大変な職業だと思いますが、その時に死を悟った少女に「お母さんに、あなたの気持ちを伝えてあげますよ。」とどうして言えなかったのか、脈を診るよりもどうして彼女の手を握っていてあげなかったのかと述懐する日野原重明先生の若かった日の思いが熱く伝わってきます。

その思いがその後の日野原先生の死に行く患者の対応の原点となり多くの患者慕われ、日野原先生の元で安らかに死に行く人々が多かったことにつながったのだと心から思いました。

私たち人間は生まれた時から死に向かって歩んでいるのですから、誰もがどこかで死に向き合わなかればならないのでしょう。

私も覚悟したとはいえませんが、死と直面したことがありそれが私の生き方を少しは変えさせてくれたと思うことがあります。

そして、今現在受け入れることのできない病気で心を痛めている友人がいますが、死を本当に受容できるのは死の間際にならなければできないのではないかとこの頃思っています。

93歳で亡くなった母も最期まで死を受け入れることが出来ないままに弱っていきました。

老人性うつ病と認知症で苦しかったと思う母もその日によって「もういつ死んでも良い。」というものの数日後は「いくつになっても死にたくないね。」と言ったりしました。

そんな母も徐々に弱って自然死に近い状態で亡くなりましたが、母を見送った寂しさはいつまでも私の心の中に残り、平凡に生きた母も私にはとても偉大な生き方だったと今になって思い起しています。

日野原重明先生が主治医として死に出会われ、この本に登場する人たちは国内外で著名な業績を残され、素晴らしい生き方をした方が多く、その生き方は死後も多くの方たちの心の中におられる方が多く、その生と死から私たちは多くを学ぶことが出来ます。

しかし、この世に生を受けて死んでいくという事ではどのような人にも同じようにやってくるものだという意味では避けて通ることのできないものです。

心不全のため無理と思われた最後の舞台を立派に務めた歌舞伎役者の猿翁の芸に生きた人生、文楽協会三味線部門の人間国宝、野沢喜左衛門さんは75歳で心筋梗塞にかかられた後も高座での撥さばきは見事でその後10年は病気前にも勝って芸に精進されて84歳で脳血栓の発作で倒れ、最後まで凛として、お世話になった方に感謝して84歳10ヶ月の生涯を閉じられたといいます。

作曲家、山田耕筰さん、総理だった石橋湛山さん、正力正太郎さん、エーザイを作り上げた内藤豊次さんなど今でも知られている方の主治医として、死を通して生き方を教えられたという人たちの生き方は30年以上も前のことながら、私たちにも感動を与えてくれるものです。

その中に90歳になった日本の禅文化を海外に広くしらしめた禅学者の鈴木大拙さんが95歳で亡くなるまでのことを書いておられるのをとても興味深く読みました。

『死をどう生きたか-私の心に残る人びと』を読んで感じたこと

生きている隣り合わせに死はあるのだろうが、私を含めて日常的にそれを感じている人は、治ることがないと思われる病気の人以外はいないのではないかとと思っています。

遠いところに住んでいる私の友人はそのような状態でありながらも、一日一日を懸命に生きていて、どんなにつらいだろうと思い見るものの、友人と言え何もしてあげられないもどかしさの中で私も生きています。

時々、メールや電話で現状を話してくれますが、電話ではとても明るい声で病人らしさを感じさせませんが、メールからはとてもつらい様子をうかがうことが出来ます。

気丈にしていてもとてもつらい日々であることを推察しながら、少しでも楽しい日が多いことを願っていますが、その気持ちは誰もが経験しなければならないのだと思いながらも本当につらいものを感じます。

また、他の友人の中にも、ご主人をなくされて何年も立ち上がれない人がいますし、そのような人の中にも外目には元気そうにしていてもその心の寂しさをお聞きしてつらい思いになることもしばしばあります。

私もいつかはそのような時が来るのだろうと思いながらも、自分に置き換えることが出来ないのは人の性かもしれないと寂しく感じます。

それだからこそ、今日を、今を心残りがないように生きていたいと思いながら読み終えました。

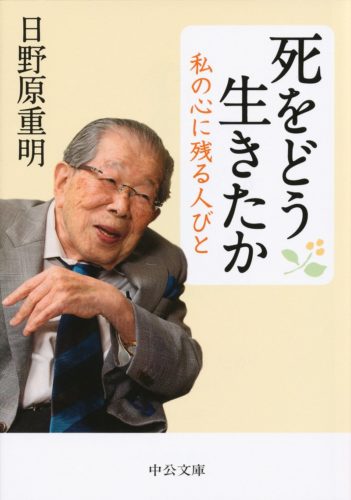

私は33年前の「中公新書」で読みましたが、2015/10/23年「中公文庫」として出版されたようです。